web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Militärluftfahrtmuseum Zeltweg

Hangar 8 Fliegerhorst Hinterstoisser, August 2024

Im alten historischen Hangar 8 werden auf 5.000 m² Ausstellungsfläche über 25 Luftfahrzeuge aus der Geschichte der österreichischen Militärluftfahrt - schwerpunktmäßig jene des Bundesheeres der 2. Republik - gezeigt. Unter den ausgestellten Luftfahrzeugen befinden sich unter anderem eine Yakovlev Yak-18, das erste beim Österreichischen Bundesheer der 2. Republik in Dienst gestellte Flugzeug, und weitere für die Geschichte der Luftstreitkräfte bedeutende Typen wie die Fouga CM 170 »Magister«, die De Havilland DH-115 »Vampire«, die Saab J-29F »Fliegende Tonne« und der Hubschrauber Agusta Bell 204 sowie der bekannte Saab 350E »Draken«.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bundesheeres der Zweiten

Republik entschloss sich das Kommando der Luftstreitkräfte 2005 zur

Gestaltung einer temporär begrenzten Militärluftfahrtausstellung. Die

Sammlung blieb weiter bestehen; seit dem Jahr 2012 wird das nunmehrige

Militärluftfahrtmuseum Zeltweg als Außenstelle des

Heeresgeschichtlichen Museums HGM in Wien geführt.

Neben Flächenflugzeugen und Hubschraubern kann der luftfahrtbegeisterte

Besucher einen Simulator, Flugzeugmotore, Strahltriebwerke,

Fliegerabwehrkanonen, Radargeräte, fliegertechnische Geräte, Uniformen

und Ausrüstungsgegenstände der Luftstreitkräfte, zahlreiche Schautafeln

und Fotografien sowie Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen der

österreichischen Militärluftfahrt besichtigen.

Mehrzweckhubschrauber Sud Aviation SA 316B Alouette III

Hersteller: Sud Aviation, Frankreich

Baujahr: 1967

Triebwerk: Turboméca Artouste III B1

Leistung: 570 Wellen-PS (425 kW)

Höchstgeschwindigkeit (horizontal): 210 km/h

Dienstgipfelhöhe: 3.250 m

Maximales Startgewicht: 2.200 kg

Rumpflänge: 10,11 m

Hauptrotordurchmesser: 10,93 m

Höhe: 3,09 m

Besatzung / Passagiere: 1-2/bis zu 7

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1967 bis dato

Stückzahl: 29

Verwendung: Transportflüge, Verbindungsflüge, Rettungs- und Bergeflüge

Der französische Mehrzweckhubschrauber Alouette III ging bereits 1961

in Serienproduktion. Da die Österreichischen Luftstreitkräfte schon

gute Erfahrungen mit dem Vorgängermodell Alouette II gemacht hatten,

wurden ab 1967 die ersten Alouette III beschafft. Die Maschinen sind

immer noch im Einsatz, sie werden voraussichtlich 2023 ersetzt.

Schulflugzeug Yakovlev Yak-18

Hersteller: OKB-115 Yakovlev, Sowjetunion

Baujahr: 1950

Triebwerk: Shvetsov M-11 FR

Leistung: 160 PS (118 kW)

Höchstgeschwindigkeit: 248 km/h

Dienstgipfelhöhe: 3.000 m

Maximales Startgewicht: 1.120 kg

Länge: 8,07 m

Flügelspannweite: 10,60 m

Höhe: 3,10 m

Flügelfläche: 17,00 m²

Besatzung: 1-2

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1955-1960

Stückzahl: 4

Verwendung: Fortgeschrittenen-Schulung für Piloten Überwachungsgeschwader,

Restauriert von: 1. Fliegertechnische Kompanie, Zeltweg

Die Yakovlev Yak-18 war das erste Militärflugzeug der Zweiten Republik,

also der Bundesrepublik Österreich nach 1945. Der Erstflug fand am 9.

Dezember 1955 statt. Zum Einsatz kamen die Yak-18 als Schulflugzeuge

für jene österreichischen Piloten, die im Zweiten Weltkrieg schon in

der deutschen Luftwaffe gedient hatten.

Mehrzweckhubschrauber Sud-Est SE 3130 Alouette II

Hersteller: Sud Aviation, Frankreich

Baujahr: 1964

Triebwerk: Turboméca Artouste II В6

Leistung: 406 Wellen-PS (298 kW)

Höchstgeschwindigkeit (horizontal): 175 km/h

Dienstgipfelhöhe: 4.000 m

Maximales Startgewicht: 1.600 kg

Rumpflänge: 9,60 m

Hauptrotordurchmesser: 10,20 m

Höhe: 2,75 m

Besatzung / Passagiere: 1-2/ bis zu 3

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1958-1975

Stückzahl: 16

Verwendung: Ausbildung von Hubschrauberpiloten, Verbindungsflüge, Rettungs- und Bergeflüge

Restauriert von: Fliegerwerft A, Aigen im Ennstal

Die Alouette II war Ende der 1950er Jahre der modernste Hubschrauber in

seiner Klasse und wurde weltweit militärisch genutzt. In Österreich

1958 eingeführt, erwiesen sich die Maschinen schnell als robust und

leistungsstark, also ideal für den Einsatz im Gebirge. 1975 wurden die

letzten österreichischen Alouette II verkauft, die hier ausgestellte

Maschine stammt von den Heeresfliegerkräften der Deutschen Bundeswehr.

Schulflugzeug Let C-11

Hersteller: LET Kunovice, Tschechoslowakei

Baujahr: 1955

Triebwerk: Shvetsov ASh-21

Leistung: 700 PS (515 kW)

Höchstgeschwindigkeit: 475 km/h

Dienstgipfelhöhe: 7.500 m

Maximales Startgewicht: 2.450 kg

Länge: 8,50 m

Flügelspannweite: 9,40 m

Höhe: 3,18 m

Flügelfläche: 15,40 m²

Besatzung: 1-2

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1956-1965

Stückzahl: 4

Verwendung: Schulflugzeug für Jagdpiloten, Zielschleppflugzeug, Aufklärung, Einsatzflugzeug

Restauriert von: Fliegerwerft 2, 2. Fachabteilung, Graz-Thalerhof

Die Let C-11 ist eine tschechoslowakische Lizenzversion des

sowjetischen Flugzeugtyps Yakovlev Yak-11. 1955 erhielt die Republik

Österreich vier Maschinen als Geschenk von der Sowjetunion.

Mehrzweckhubschrauber Agusta Bell AB-206A JetRanger

Hersteller: Agusta S.p.A., Italien

Baujahr: 1969

Triebwerk: Allison 259-C18

Leistung: 317 Wellen-PS (230 kW)

Höchstgeschwindigkeit (horizontal): 230 km/h

Dienstgipfelhöhe: 6.100 m

Maximales Startgewicht: 1.360 kg

Rumpflänge: 8,74 m

Hauptrotordurchmesser: 10,16 m

Höhe: 2,95 m

Besatzung / Passagiere: 1-2/bis zu 4

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1969-2009

Stückzahl: 13

Verwendung: Grundschulung von Hubschrauberpiloten, Verbindungsflüge

Der Agusta Bell AB-206A JetRanger ist die italienische Lizenzversion

des gleichnamigen Modells der US-amerikanischen Firma Bell Helicopter

Company. Die AB-206A der Österreichischen Luftstreitkräfte wurden 2009

außer Dienst gestellt und bis auf die hier ausgestellte Maschine alle

verkauft.

Cessna L-19 „Bird Dog"

Im Einsatz: 1958/59-1997

Herstellerfirma: Cessna, USA

Stückzahl: 22/7

Abmessungen Länge: 7,87 m

Spannweite: 10,97 m

Höhe: 2,79 m

Flügelfläche: 16,16 m²

Max. Startgewicht: 985/1.090 kg

Triebwerk: Continental O-470-11, 213 PS

Bewaffnung: keine

Max. Geschwindigkeit: 208 km/h

Dienstgipfelhöhe: 6.980 m

Leihgabe: Heeresgeschichtliches Museum

Verwendung: Schulflugzeug, Aufklärungsflugzeug (Luftbild), Verbindungsflugzeug

Restauriert: Fliegerwerft 3, HÖRSCHING

Die Cessna L-19 „Bird Dog" ist ein zweisitziges Mehrzweckflugzeug mit

einem 213 PS Kolbenmotor und wurde als Verbindungs-, Aufklärungs- und

Schulungsflugzeug genutzt. Diese Maschine wurde in vielen Streitkräften

in Europa und Asien (Frankreich, Türkei, Thailand, Vietnam, usw.)

geflogen. Die Cessna L-19 „Bird Dog" wurde ab 1958 im Rahmen des

„Military Assistance Program" an Österreich geliefert. Insgesamt 29

Maschinen der Versionen A und E waren zwischen 1958 und 1997 bei den

Österreichischen Luftstreitkräften im Einsatz. Das Aufgabenspektrum

reichte von Verband- und Instrumentenflugschulung bis hin zu

Luftbildeinsätzen und Artilleriebeobachtung. Ab 1967 wurden neun

Maschinen an die Flugsportgruppe „Rot- Weiß-Rot" abgegeben, die noch

übrigen sechs Maschinen kamen 1986 zurück zu den Luftstreitkräften.

1997 schied man die L-19 endgültig aus und versteigerte acht Maschinen

im Dorotheum. Die meisten gingen nach Übersee und wurden dort weiter

geflogen.

Mehrzweckhubschrauber Agusta Bell AB-204B

Hersteller: Agusta S.p.A., Italien

Baujahr: 1967

Triebwerk: Bristol Siddeley Gnome Mk.610

Leistung: 1.200 Wellen-PS (882 kW)

Höchstgeschwindigkeit (horizontal): 216 km/h

Dienstgipfelhöhe: 4.000 m

Maximales Startgewicht: 4.310 kg

Rumpflänge: 12,31 m

Hauptrotordurchmesser: 14,63 m

Höhe: 3,87 m

Besatzung / Passagiere: 2-3/bis zu 9

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1963-2001

Stückzahl: 26

Verwendung: Transportflüge, Rettungs- und Bergeflüge, Einsatz von luftbeweglichen Truppen, Absetzen von Fallschirmspringern

Restauriert von: Fliegerwerft 3, Hörsching

Die hier ausgestellte Maschine absolvierte im Juli 2001 ihren Abschiedsflug.

Triebwerk der De Havilland DH-115

„Vampire" T-55

Type: D.H. Goblin 35

Einstufiger Radialverdichter

16 Brennkammern

Leistung: 15,8 KN Schub

Schulflugzeug Fiat G.46-4B

Hersteller: Fiat S.p.A., Italien

Baujahr: 1950

Triebwerk: Alfa Romeo 115ter

Leistung: 225 PS (168 kW)

Höchstgeschwindigkeit: 312 km/h

Dienstgipfelhöhe: 5.400 m

Maximales Startgewicht: 1.110 kg

Länge: 8,50 m

Flügelspannweite: 10,40 m

Höhe: 2,40 m

Flügelfläche: 16,00 m²

Besatzung: 1-2

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1957-1963

Stückzahl: 5

Verwendung: Verbandflugausbildung

Restauriert von: Fliegerwerft 2, Zeltweg

Der einmotorige Tiefdecker Fiat G.46 wurde ab 1949 in Italien erzeugt.

1957 schenkte die Republik Italien den neu gegründeten Österreichischen

Luftstreitkräften fünf Maschinen der Version G.46-4B. Die hier

ausgestellte Maschine diente bis 2004 als „Gate Guard" beim Haupttor

des Fliegerhorstes in Zeltweg. Von diesem Flugzeugtyp existieren

weltweit nur mehr zwei Stück.

Saab 350E „Draken"

Im Einsatz: 1987-2005

Herstellerfirma: Saab, Schweden

Stückzahl: 24

Abmessungen Länge: 15,33 m

Spannweite: 9,40 m

Höhe: 3,89 m

Tragfläche: 49,20 m²

Einsatzart: Abfangjäger/Luftraumüberwachungsflugzeug

Max. Startgewicht: 11.864 kg

Triebwerk: Svenska Flygmotor RM 6C

Bewaffnung: 2 Kanonen 30 mm ADEN M55, 2 AIM-9P3/9P5 "Sidewinder" Luft-Luft-Lenkwaffen

Max. Geschwindigkeit: 2.150 km/h

Dienstgipfelhöhe: 18.700 m

Leihgabe: Heeresgeschichtliches Museum

Der Saab 35 OE „Draken" ist ein Überschall-Abfangjäger der 2.

Generation. Das einsitzige Kampfflugzeug hat Doppeldeltaflügel, ein

Triebwerk und ist mit zwei 30-mm-Maschinenkanonen „ADEN M55" und

Luft-Luft-Lenkwaffen vom Typ AIM-9P3/9P5 „Sidewinder" ausgerüstet. Als

Teil des österreichischen Luftraumüberwachungssystems wurden die Draken

neben der Wahrung der Lufthoheit vor allem für luftpolizeiliche

Kontrollaufgaben herangezogen.

Schulflugzeug North American LT-6G Texan

Hersteller: North American Aviation, USA

Baujahr: 1949

Triebwerk: Pratt & Whitney R-1340

Leistung: 600 PS (440 kW)

Höchstgeschwindigkeit: 341 km/h

Dienstgipfelhöhe: 6.050 m

Maximales Startgewicht: 2.523 kg

Länge: 8,99 m

Flügelspannweite: 12,81 m

Höhe: 3,57 m

Flügelfläche: 23,57 m²

Besatzung: 1-2

Bewaffnung: 2 x 7,62 mm M1919A4 Maschinengewehre

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1959-1968

Stückzahl: 10

Verwendung: Verband- und Instrumentenflugschulung

Restauriert von: Fliegerwerft 1, Langenlebarn

Die North American T-6 Texan ist eines der meistgebauten Schulflugzeuge

der Welt und wird auch heute noch gerne zivil geflogen. Im Rahmen des

Military Assistance Program der USA erhielten die Österreichischen

Luftstreitkräfte 1959/60 insgesamt zehn Maschinen der Version LT-6G.

Die hier ausgestellte Maschine ist die einzig erhaltene LT-6G Texan

dieser Lieferung.

Schulflugzeug Zlín Z-126 Trenér II

Hersteller: Moravan n.p., Tschechoslowakei

Baujahr: 1955

Triebwerk: Walter Minor 4-III

Leistung: 105 PS (77 kW)

Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h

Dienstgipfelhöhe: 4.750 m

Maximales Startgewicht: 765 kg

Länge: 7,56 m

Flügelspannweite: 10,28 m

Höhe: 2,10 m

Flügelfläche: 14,90 m²

Besatzung: 1-2

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1957-1965

Stückzahl: 4

Verwendung: Grund- und Fortgeschrittenenschulung

Restauriert von: Bundesfachschule für Flugtechnik, Langenlebarn

Die hier ausgestellte Maschine war in Zeltweg stationiert und befand

sich am 6. Dezember 1962 auf einem Übungsflug für Gefahreneinweisung

als es zu einem Motorschaden kam. Bei der folgenden Notlandung blieben

Fluglehrer Franz Gutmann und Flugschüler Franz Lichtenegger unverletzt,

das schwer beschädigte Flugzeug wurde jedoch nicht wieder aufgebaut.

Das Wrack kam in Privatbesitz und kehrte 2008 vollständig restauriert

wieder zurück nach Zeltweg und befindet sich seitdem hier im Museum.

RM6C (Draken)

Gewicht: 1 400 kg (ohne Nachbrenner), 1 780 kg (mit Nachbrenner)

Schub: 55 KN ohne Nachbrenner oder 76 KN mit Nachbrenner

Drehzahl: 8 000 min ^-1 maximal

TL: Turbo - Lufstrahl - Triebwerk (Einwellentriebwerk) (RR AVON wurde bei VOLVO auf Lizenz gebaut)

Schulflugzeug Saab 91D Safir

Hersteller: Saab, Schweden

Baujahr: 1964

Triebwerk: Lycoming O-360-A1A

Leistung: 180 PS (132 kW)

Höchstgeschwindigkeit: 265 km/h

Dienstgipfelhöhe: 5.000 m

Maximale Abflugmasse: 1.205 kg

Länge: 8,03 m

Flügelspannweite: 10,60 m

Höhe: 2,20 m

Flügelfläche: 13,60 m²

Besatzung / Passagiere: 1-2/bis zu 2

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1964-1997

Stückzahl: 24

Verwendung: Grund- und Fortgeschrittenenschulung, Verbindungsflüge

Restauriert von: Fliegerwerft 2, Zeltweg

Die Saab 91D Safir ist ein viersitziger Tiefdecker. Ihre Einführung

1964 war der erste Schritt zu einer einheitlichen

Flugzeugführerausbildung bei den Österreichischen Luftstreitkräften.

Jagdflugzeug Saab J 29F Tunnan

Hersteller: Saab, Schweden

Baujahr: 1954

Triebwerk: Svenska Flygmotor RM 2B

Leistung: 21,1 kN Schub

Höchstgeschwindigkeit: 1.060 km/h

Dienstgipfelhöhe: 15.500 m

Maximales Startgewicht: 8.375 kg

Länge: 10,20 m

Flügelspannweite: 11,00 m

Höhe: 3,75 m

Flügelfläche: 24,00 m²

Besatzung: 1

Bewaffnung: 4 x 20 mm Akan m/47C Maschinenkanonen 800 kg Waffenzuladung an acht Außenlaststationen

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1961-1972

Stückzahl: 30

Verwendung: Abfangjäger, Jagdbomber, Aufklärung

Restauriert von: Überwachungsgeschwader, 2. Fliegertechnische Kompanie, Graz-Thalerhof

Die Saab 29 Tunnan war weltweit eines der ersten Jagdflugzeuge mit

Pfeilflügeln. Ab 1961 kaufte die Republik Österreich gebrauchte J 29F

von der Schwedischen Luftwaffe.

Düsenschulflugzeug Potez/Fouga CM.170R Magister

Hersteller: Potez Air-Fouga, Frankreich

Baujahr: 1962

Triebwerk: 2 x Turboméca Marboré II A

Leistung: 2 x 3,9 kN Schub

Höchstgeschwindigkeit: 715 km/h

Dienstgipfelhöhe: 11.000 m

Maximale Abflugmasse: 3.200 kg

Länge: 10,06 m

Flügelspannweite: 12,15 m

Höhe: 2,80 m

Flügelfläche: 17,30 m²

Besatzung: 2

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1959-1972

Stückzahl: 18

Verwendung: Düsen-Grundschulung, Kunstflug

Restauriert von: Fliegerwerft 2, Zeltweg

Die CM.170 Magister war in den 1950er und 1960er Jahren bei

verschiedenen Luftwaffen in Europa weit verbreitet. Nach ihrem

Ausscheiden aus den Österreichischen Luftstreitkräften 1972 wurde die

hier ausgestellte Maschine an das Irish Air Corps verkauft. Dort war

sie bis 1999 im Einsatz und kam schließlich als Geschenk wieder zurück

in das Luftfahrtmuseum Zeltweg.

Düsenschulflugzeug de Havilland DH.115 Vampire T.11

Hersteller: de Havilland Aircraft Company, Großbritannien

Baujahr: 1955

Triebwerk: de Havilland Goblin 35B

Leistung: 15,6 kN Schub

Höchstgeschwindigkeit: 833 km/h

Dienstgipfelhöhe: 12.200 m

Maximales Startgewicht: 6.200 kg

Länge: 10,51 m

Flügelspannweite: 11,59 m

Höhe: 2,23 m

Flügelfläche: 24,34 m²

Besatzung: 1-2

Bewaffnung: 4 x 20 mm Hispano Mk.V Maschinenkanonen, 500 kg Waffenzuladung an Außenlaststationen

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1957-1972

Stückzahl: 9

Verwendung: Düsen-Grundschulung, Jagdbomber

Restauriert von: Fliegerregiment 3, Hörsching

Die de Havilland DH.115 Vampire war das erste Düsenflugzeug der

Österreichischen Luftstreitkräfte. Die hier ausgestellte Maschine stand

nach ihrer Ausscheidung 1972 viele Jahre vor einer Schule in Linz,

bevor sie aufwändig restauriert und ins Luftfahrtmuseum gebracht wurde.

Transportflugzeug Short SC.7 Skyvan SRS 3M

Hersteller: Short Brothers, Nordirland

Baujahr: 1969

Triebwerk: 2 x Garrett TPE 331-2-201A

Leistung: 2 x 715 Wellen-PS (2 x 533 kW)

Höchstgeschwindigkeit: 402 km/h

Dienstgipfelhöhe: 6.705 m

Maximale Abflugmasse: 6.214 kg

Länge: 12,21 m

Flügelspannweite: 19,79 m

Höhe: 4,60 m

Flügelfläche: 35,12 m²

Besatzung / Passagiere: 1-3/bis zu 19

Bewaffnung: keine

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1969-2007

Stückzahl: 2

Verwendung: Transportflüge, Absetzen von Fallschirmspringern

Das leichte Transportflugzeug Short SC.7 Skyvan ist wegen seines

quadratischen Rumpfquerschnitts und der Heckrampe gut geeignet für das

Verladen von sperrigen Frachten sowie den Transport von Truppen oder

Fallschirmspringern. Der Schulterdecker mit relativ großen Tragflächen

besitzt hervorragende Kurzstart- und Kurzlandeeigenschaften auch auf

unbefestigten Flächen.

Mehrzweckflugzeug Saab 1050Е

Hersteller: Saab, Schweden

Baujahr: 1971

Triebwerk: 2 x General Electric J85-GE-17B

Leistung: 2 x 12,7 kN Schub

Höchstgeschwindigkeit: 970 km/h

Dienstgipfelhöhe: 13.200 m

Maximales Startgewicht: 6.500 kg

Länge: 10,50 m

Flügelspannweite: 9,50 m

Höhe: 2,80 m

Flügelfläche: 16,30 m²

Besatzung / Passagiere: 1-2/bis zu 3

Bewaffnung: 2 x 30 mm ADEN Mk.4 Maschinenkanonen (extern) oder bis zu 12 ungelenkte 75 mm Raketen

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1970 bis 2020

Stückzahl: 40

Verwendung: Düsenschulflugzeug, Erdkampfflugzeug, Aufklärung, Passagierflugzeug

Restauriert von: Fliegerwerft 2, Zeltweg

Die Saab 1050E ist eine Exportversion der schwedischen Saab 105XT. Die

hier ausgestellte Maschine wurde nach Ablauf ihrer Lufttüchtigkeit im

April 2014 dem Luftfahrtmuseum Zeltweg übergeben.

Cessna L-19 „Bird Dog"

Abfangjäger Saab J 350E Draken „Dragon Knight"

Hersteller: Saab, Schweden

Baujahr: 1968

Triebwerk: Svenska Flygmotor RM 6C

Leistung: 57 kN Schub

Höchstgeschwindigkeit: 2.150 km/h

Dienstgipfelhöhe: 18.700 m

Maximales Startgewicht: 11.864 kg

Länge: 15,35 m

Flügelspannweite: 9,40 m

Höhe: 3,89 m

Flügelfläche: 49,20 m²

Besatzung: 1

Bewaffnung: 2 x 30 mm ADEN m/55 Maschinenkanonen 2 x AIM-9P3/9P5 Sidewinder Luft-Luft-Lenkwaffen

Einsatz bei den Österreichischen Luftstreitkräften

Einsatzzeitraum: 1987-2005

Stückzahl: 24

Verwendung: Abfangjäger, Luftüberwachung

Der Saab J 350E Draken ist ein Überschall-Abfangjäger der 2.

Generation. Die 24 österreichischen J 350E wurden gebraucht von der

Schwedischen Luftwaffe beschafft. Die hier ausgestellte Maschine wurde

2005 anlässlich des 45-jährigen Dienstjubiläums sowie des letzten

Fluges („Fly-Out") eines Draken vom Überwachungsgeschwader in Zeltweg

mit der „Dragon Knight"-Sonderlackierung versehen.

Tiger, Tiger, Tiger!

Der Tiger als Symbol und Zeichen für Kraft, Schnelligkeit und Jagdtrieb

ist nicht ohne Grund eines der beliebtesten Wappentiere der

Militärpiloten. Dies ist und war auch in Österreich nicht anders, der

Weg der heutigen Tiger-Staffel bis zum „Full Member" der „NATO Tiger

Association" war allerdings ein langer. Als Anfang der 1960er Jahre das

erste „Tiger Meet" stattfand, spielten in den Österreichischen

Luftstreitkräften Staffelabzeichen als Identitäts- und

Zusammengehörigkeitsmerkmal noch keine Rolle, im Gegenteil, sie waren

nicht wirklich erwünscht. Die jungen Piloten waren aber da ganz anderer

Meinung. So entschied 1966/67 der Kommandant der 1. JaBo-Staffel, die

Einheit brauche ein entsprechendes Abzeichen. Beeinflusst von

Kameraden, die in den USA ihre Pilotenausbildung gemacht hatten, und

animiert vom Tiger-Logo des Öl-Konzerns ESSO („Pack den Tiger in den

Tank") entschied man sich für einen freundlich blickenden Tiger mit

einer Rakete in der Pranke als Abzeichen. Die „Tiger-Staffel" war

geboren. Die 1. JaBo-Staffel hatte eigentlich den Steinbock des

schwedischen Geschwaders F 15 als Wappen auf den 15 Saab J-29F, für die

Staffel war aber der Tiger ihr Symbol. Dies änderte sich auch mit der

Einführung der Saab 1050E ab 1970 nicht, vorerst blieb es nur beim

Tiger-Abzeichen auf dem Flugdienstanzug. Mitte der 1970er Jahre

wandelte sich die Situation: Österreichs Luftstreitkräfte waren mit

einem Kunstflugschwarm (1975/76 „Silver Birds", ab 1976 „Karo As") und

einem Solo-Piloten (gestellt vom JaBo-Geschwader) gern gesehene Gäste

bei Flugtagen in ganz Europa. Insbesondere in den Jahren 1976-1979 war

der Tiger als Abzeichen des „Solo-Display"-Piloten oft zu sehen, dazu

kam 1978 der erste „Tiger-Helm", noch händisch mit Folie beklebt.

Anfang der 1980er Jahre zeigte sich der Tiger dann erstmals auf den

Maschinen der 1. Staffel/JaBo-Geschwader. Inzwischen trugen auch die

Piloten der 2. Staffel (Aufklärung) einen Tiger mit einem Feldstecher

„bewaffnet" auf ihren Kombis. Die Saab 105 der Staffel erhielten aber

nie ein derartiges Abzeichen.

1993 gelang es dem JaBo-Geschwader, die Genehmigung für eine

Sonderlackierung im „Tiger-Look" zu erreichen. Die „YA-01" flog am 23.

September 1993 erstmals in einem von den Piloten entworfenen und auch

lackierten Anstrich. Dies war durchaus eine Sensation, denn die

international so beliebte Tradition von Sonderbemalungen fand in der

österreichischen Ministerialbürokratie kaum Unterstützung. Das Vorhaben

gelang primär mit Hilfe ehemaliger Geschwaderangehöriger, die

inzwischen in höhere Stäbe abgewandert waren. Der ersten „Tiger-105"

war aber nur ein kurzes Dasein beschert, die Maschine wurde im März

1995 bei einem Absturz zerstört. Als Ersatz startete noch im Sommer

1995 die „GF-16" in leicht geändertem Design zum Erstflug. Mit dem

„zweiten Tiger", der bis Sommer 2010 als Display-Maschine im Dienst

stand und der Aufstellung der 3. Staffel, die von Anfang an die

Tiger-Idee hochhielt, begann die eigentliche Geschichte der

„Tigerstaffel". Außerliches Zeichen war ein neues „Patch" auf dem

Flugdienstanzug und auch auf den Maschinen, das offizielle

Staffelabzeichen zeigte vorerst allerdings noch keinen Tiger.

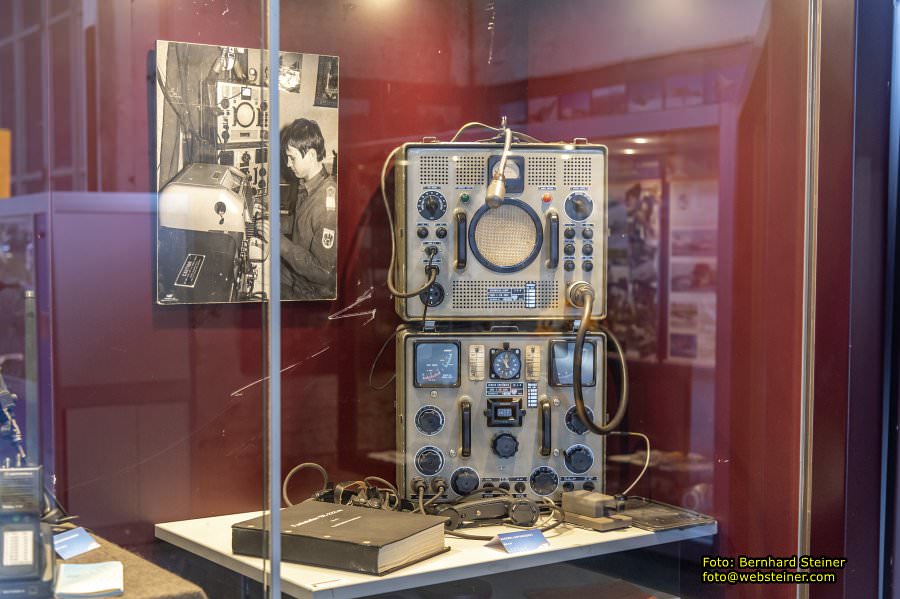

Luftraumüberwachung - Kurzwellenfunkgerät

Uniformen und Sonderbekleidung

Sonderausstellungen

"Der Volksjäger - Entwicklung und Produktion der Heinkel 162 in Österreich"

Der Volksjäger war „Wunderwaffe" - das erste Strahlflugzeug mit einer

Turbine und mit einem Schleudersitz - und Wegwerfprodukt" zugleich. In

dieser Ausstellung wird die He 162 nicht nur als rein technisches Gerät

dargestellt. Um dieses Projekt „Gewaltaktion 162" zu verstehen, muss

man sowohl Technik, als auch NS-Geschichte betrachten. Es verdeutlicht

wie kaum ein anderes Luftfahrzeug des Dritten Reiches die

menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus: 1944 in wenigen

Wochen entwickelt, und überwiegend von KZ-Häftlingen gefertigt, sollte

die unausgereifte, schwer zu steuernde Maschine von Hitlerjungen, die

nur auf Segelflugzeugen geschult waren, in den Fronteinsatz geschickt

werden.

Der „Jägerstab": Die statistische Illusion

Im Februar 1943 hatte Galland, der General dor Jagdfileger, Hitler auf

die Gefahr einer erweiterten Reichweite der amerikanischen Begleitjäger

hingewiesen. Hitler antwortete, dass sich die Frage von feindlichen

Jagdmaschinen über dem Reichsgebiet nicht stelle, da ihm Göring

versichert habe, dass es technisch nicht möglich sei, derartige

Jagdmaschinen zu bauen. Sechs Monate spater meldete Galland dem Führer

das Auftauchen amerikanischer Begleitjäger bei Aachen und wies erneut

auf die schwerwiegenden Folgen für die deutsche Tagjagd hin, sollten

die Amerikaner - was durchaus realistisch war - noch höhere

Einsatzreichweiten erzielen. Darauf wurde er von Göring aur Rede

gestellt, der diese Meldung als Phantasterei und Schwindel bezeichnete.

Als Galland darauf beharrte, erteilte thm Göring den Befehl, dass es

keine amerikaniachen Jäger bei Aschen gegeben habe. Für Göring erschien

eine erweiterte Eindringtiefe der alliierten Jäger nicht diskutabel,

und auch Hitler hatte sie ja zurückgewiesen. Derartige Fälle von

Realitätsverlust änderten aber nichts an den sachlichen Gegebenheiten.

Die „Bomber-Jäger-Kontroverse" war ja schon lange ein ständiger

Streitpunkt. Der langwierige Entscheidungsprozess bezüglich der Frage

einer Rüstungsverschiebung in Richtung Luftverteidigung lief zwischen

1942 und 1944 in mehreren Phasen ab. Eine gemeinsame Linie zwischen

Generalluftzeugmeister Milch als Verantwortlichen für die Luftrüstung

und den Generalstabschefs Jeschonnek, Korter und Kreipe war kaum zu

finden, primär mußten Göring und in letzter Instang Hitler überzeugt

werden. Milch drängte schon früh auf eine erhöhte Jägerproduktion,

konnte sich aber gegen den Generalstab, Göring und Hitler kaum

durchsetzen. Es gelang ihm aber dennoch die Anzahl der Jagdflugzeuge

langsam, aber kontinuierlich zu erhöhen. Die im Frühsommer 1943

begonnene angloamerikanische „Pointblank"-Luftoffensive mit dem

strategischen Ziel, die Luftherrachaft für die geplante Landung in

Westeuropa zu erreichen, zwang die deutsche Führung in Richtung

Defensive. Ab diesem Zeitpunkt operierte bereits die Mehrzahl der

deutschen Jagdverbände zur Abwehr alliierter Bombenangriffe auf dem

westlichen Kriegsschauplatz. Die bisherigen Produktionszahlen für

Jagdflugzeuge reichten nicht aus. Eine weitestgehende Umverteilung der

Ressourcen innerhalb der Luftrüstung war erforderlich, denn der Aufwand

für die Herstellung eines Jagdflugzeuges lag im Verhältnis zu dem eines

zweimotorigen mittleren Bombers bei ca. 1:4, und bei einem schweren

viermotorigen Bomber bei 1:10. Die Verteidigung der Rüstungsindustrie

und der Schutz der Städte bedurfte aber vor allem vieler Jagdflugzeuge.

In der sogenannten „Big Week" im Februar 1944 flogen die beiden

strategiachen U.S.-Luftflotten 26 schwere Angriffe gegen die deutsche

Flugzeugindustrie, trafen die Luftrüstung schwer, verzögerten ihren

Ausbau um ein bis zwei Monate und vernichteten zudem mehrere hundert

fertige auf die Überführung zu den Verbänden wartende Flugzeuge.

Außerdem nahmen die Verluste des Reichsverteidigung derartige Ausmaße

an, dass nun auch Hitler und Göring einer Verschiebung der offensiven.

zur defensiven Luftkriegsführung, and somit der massiven

Produktionserhöhung bei den Jagdflugzeugen zustimmten.

Nach der „Big Week" war klar, dass die Flugzeugindustrie nur in einem

gemeinsamen Kraftakt zwischen der Luftwaffe unter dem für die Rüstung

zuständigen Generalluftzeugmeister Milch und dem Rüstungsministerium

unter Minister Speer weiter existieren konnte.

Ein rascher Wiederaufbau, eine weitere Steigerung der Produktion und

eine beschleunigte Dislozierung der einzelnen Werke und Lieferanten war

für Milch ohne die politischen Vollmachten und Ressourcen des

Ministeriums Speer aussichtslos, sodass eine Eingliederung der gesamten

Luftrüstung in das Ministerium Speer als die optimale Lösung erschien.

Am 1. März 1944 nahm der sogenannte „Jagerstab" offiziell Gestalt an.

Auch Hitler stimmte zu und gewährte die geforderten weitgehenden

Verfügungsbefugnisse mit dem Ziel der Erhöhung und bombensicheren

Auslagerung der Jagdflugzeugproduktion. Der Jägerstab kontrollierte die

Leistungen der Werke, für die Schadensbehebung nach Bombardements

wurden mobile Aufräum- und Reparaturkommandos aufgestellt, die

unmittelbar nach den Angriffen vor Ort mit der Wiederherstellung

beginnen konnten. Gleichzeitig wurde auch die Verlagerung und

Dislozierung der Luftrüstung vorangetrieben. Die Führung übernahm von

Anfang an Speers Mitarbeiter Karl-Otto Saur, der sich sehr schnell

durch regelmäßige direkte Kontakte zu Hitler von Einflüssen Speers,

Milchs aber auch Görings nahezu vollkommen entziehen konnte und über

eine große Machtfülle verfügte. Der rasche Wiederaufbau und die

Steigerung der Produktion wurde, neben den organisatorischen Maßnahmen

vor Ort, maßgeblich aber erst durch die Einführung des

72-Stunden-Woche, dem verstärkten Einsatz von Zwangsarbeitern und

Sonderzuteilungen an Lebensmitteln und Bekleidung erreicht.

Die mit Gründung des „Jagerstabs" de facto vollzogane Schwerpunktlegung

auf die Luftverteidigung wurde nach der Landung der Allierten auch de

Jure durch Hitlers Order nachtraglich entschieden: „Es kommt is unserer

Lage darauf an, Jäger und nochmals Jäger bauen." Ende Juni 1944 belahl

Göring trotz immer nach vorhandenen Widerstands der „Bomber-Fraktion"

in Generalstab die völlige Einstellung der Produktion von Bombern und

Transportern zugunsten von Jagd- und Strahlflugzeugen. Die Erhöhung der

Produktion gelang, trotz der alliierten Luftangriffe hatte man his zum

September 1944 einen monatlichen Ausstoß von über 3.000 einsitzigen

Jagdhugzeugen erreicht. Das war zweifelsohne nicht dem Jägerstab

alleine zuzuschreiben, sondern auch durch das vorangegangene Wirken das

rüstungsverantwortlichen Generailuftzeugmeisters möglich geworden.

Das „Rustungswunder" blieb aber eine „statistische Illusion", denn das

Vorhandensein fabriksneuer Flugzeuge bedeutete ja noch lange keine

Erhöhung der Kampfkraft: die Anzahl war durch die massiven Verluste und

in Anbetracht der angloamerikanischen Massenproduktion immer noch zu

gering. Die Bereitstellung der Werkstoffe (Aluminium, Gummi...) wurde

immer schwieriger. Die nach der „Big Week" begonnene Zerstörung der

Treibstoffproduktion und der Transportinfrastruktur beschränkten die

Ausbildung der Piloten, die Zuführung zur Truppe und auch den

Einsatzbetrieb erheblich. So erscheint die Herstellung eines leichten,

strahigetriebenen und teilweiss aun Ersatzwerkstoffen gebauten

Jagdflugzeuges, das in kürzester Zeit zu produzieren war, logisch: Die

Stunde des „Volksjägers" war gekommen.

Der systematische Einsatz von KZ-Häftlingen in der Rüstungsindustrie,

und dabei nahm die Luftrüstung einen gewichtigen Anteil ein, begann

1942/43. Es kam im Zuge der sich abzuzeichnenden Kriegswende zur

Steigerung der Rüstungsproduktion, gleichzeitig musste die Industrie

tausende Arbeitskräfte an die Wehrmacht abgeben. Bereits im Februar

1942 hatte die SS mit der Schaffung des Wirtschafts- und

Verwaltungshauptamtes" (WVHA), dem nun die Konzentrationslager

unterstanden und das die wirtschaftlichen Aktivitäten der SS zu

koordinieren hatte, diesem Umstand Rechnung getragen. „Aus dieser

Erkenntnis ergeben sich notwendige Maßnahmen, welche eine allmähliche

Überführung der Konzentrationslager aus ihrer früheren einseitigen

politischen Form in eine den wirtschaftlichen Aufgaben entsprechende

Organisation erfordern", schrieb der Leiter des WVHA Pohl im Herbst

1942 an den Reichsführer SS Himmler, der aber seine

nationalsozialistischen Grundsätze noch gewahrt wissen wollte.

Gleichzeitig war die Verfügbarkeit über tausende Arbeitskräfte, die

dringend gebraucht wurden, ein Machtfaktor für seine politischen Pläne.

Die SS nahm billigend hin, wenn KZ-Haftlinge infolge rücksichtsloser

Arbeitseinsätze starben, allerdings zielten diese Einsätze nicht primär

auf die systematische Vernichtung der arbeitsfähigen Häftlingsgruppen.

Ihre Geschäftsinteressen verliefen parallel zu den ideologischen

Zielvorgaben.

Vorerst versuchte die SS selbst Rüstungsaufträge zu akquirieren und in

den KZ ausführen zu lassen. Die Pläne für ein eigenes Rüstungsimperium

scheiterten jedoch schnell. Weder das Rüstungsministerium noch die

privatwirtschaftliche Industrie konnte diesen Plänen etwas abgewinnen

und wehrte sich vehement.

Ab 1943 stieg der Arbeitseinsatz der KZ-Häftlinge stetig an, die

Häftlingszahlen erhöhten sich dramatisch. Da mit dem Rückzug der

Wehrmacht aus den besetzten Gebieten auch die Aufbringung von

Arbeitskräften, die man zwangsweise ins Reich deportierte, immer mehr

abnahm, und auch kaum mehr Kriegsgefangene gemacht wurden, musste die

SS für die Aufbringung entsprechender Häftlingszahlen sorgen. Entgegen

der zentralen ideologischen Forderung, dass das Reich judenfrei zu

machen sei (- und auch schon war -) , kamen u.a. im März 1944 nach der

Besetzung Ungarns von dort Juden als Sklavenarbeiter zurück ins

"Altreich". Hitler selbst musste das genehmigen. Zudem erfolgte eine

rigorose "Auskämmung" unter der Bevölkerung in noch besetzten

westlichen und südlichen Teilen Europas und die willkürliche Einweisung

von östlichen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Gleichzeitig

entstand ein immer größer werdendes Netz an KZ-Außenlagern, unmittelbar

bei den Rüstungsbetrieben, die einen derartigen Einsatz vom WVHA

genehmigt bekamen. Der Einsatzträger stellte die Unterkünfte; die SS

übernahm Transport, Bewachung, Verpflegung, Bekleidung und medizinische

Versorgung der Häftlinge, wobei im Einzelnen auch abweichende

Regelungen getroffen wurden, besonders im letzten Kriegsjahr. Die

Betriebe mussten eine Gebühr für die Überlassung der Häftlinge zahlen

(4-6 RM). Ende 1944 befand sich bei den meisten KZ-Komplexen die große

Mehrzahl der Häftlinge in den Außenlagern.

Für jüdische Häftlinge bedeutete der Zwangsarbeitseinsatz meist nur

einen Aufschub des Todesurteils. Doch auch die anderen KZ-Häftlinge

waren ständig vom Tod bedroht. Insbesondere bei den Baukommandos waren

sie einfach nur "Menschenmaterial". Ohne entsprechende Kleidung kaum

geschützt, mussten sie bei jeder Witterung Schwerstarbeit verrichten.

Wurde ein Häftling durch Krankheit oder Verletzung arbeitsunfähig, so

wurde er ins Stammlager zurücktransportiert oder in eines der

berüchtigten Krankenlager eingewiesen, beides bedeutete oft den Tod.

Konnten KZ-Häftlinge dagegen in einer Werkshalle arbeiten, so hatten

sie einerseits wegen des Schutzes vor der Witterung und andererseits

wegen ihrer Einbindung in den Produktionsprozess bessere Chancen.

Allerdings waren die Bedingungen in den zahlreichen unterirdischen

Produktionsstätten meist ebenfalls sehr schlecht. Hunger, Kälte und

rassische Diskriminierung waren im täglichen Kampf ums Überleben die

bestimmenden Faktoren.

Das einzige Konzentrationslager auf österreichischem Gebiet war

Mauthausen. Es zählte neben Dachau, Flossenburg und Buchenwald zu den

"ökonomisch" bedeutendsten Arbeitslagern mit einer großen Anzahl von

Außenlagern, die dem Bereich Luftrüstung und V-Waffen zuzuordnen waren.

Dazu gehörten auch die Produktionsstätten der Firma Heinkel in

Ostösterreich. Heinkel, der 1942 mit dem Werk Oranienburg eine Art

Vorzeigewerk für den Einsatz von KZ-Häftlingen errichtete, bekam ab

Sommer 1943 Häftlinge zugewiesen, die in Baracken am Rande des

Werksgeländes in Schwechat/Heidfeld untergebracht waren. Das Lager,

"Lager Schwechat 2" genannt, wurde nach dem zweiten großen

Bombenangriff auf Heidfeld im Juni 1944 , der wie der erste Angriff im

April zahlreiche Opfer unter den KZ-Häftlingen gefordert hatte, im Juli

großteils ausgelagert und auf mehrere Keller in Schwechat und

Wien-Floridsdorf verteilt. Ein Teil der Häftlinge kam nach Hinterbrühl,

wo man sie vorerst zu den Ausbauarbeiten der Seegrotte, die man dann

als Werk "Languste" bezeichnete, einteilte. Neben der Grotte entstand

dann ein Lager, das unter dem Namen "Lisa" geführt wurde. In den

Statistiken sind alle diese Lager und Sublager unter KZ-Außenlager

Floridsdorf zusammengefasst. Daher ist auch die Anzahl der Häftlinge in

diesen Lagern nur sehr schwer feststellbar, die Forschung geht heute

von ca. 2.700 Personen aus.

Ende März 1945 begann der letzte Akt des Dramas. Da die Sowjets immer

näher kamen, wurden am 1. April die Insassen der Lager in Wien und

Hinterbrühl, wie bei anderen Konzentrationslagern auch, in

Evakuierungsmärschen, die dann als sogenannte "Todesmärsche" bekannt

wurden, nach Mauthausen getrieben. Das mit äußerster Brutalität

vorgehende SS-Personal erschoss jeden, der flüchten wollte oder aus

Schwäche nicht mehr weiter konnte, insgesamt mehr als 300 Personen.

Zuvor wurden im Lager Lisa die im Krankenrevier liegenden ca. 50

Häftlinge mit Injektionen getötet. Nach einer Aufzeichnung im Lager in

Mauthausen sind dort 1650 Häftlinge aus dem Außenlager Floridsdorf

aufgenommen worden.

Bei der Befreiung des Lagers Mauthausen im Mai 1945 lebten noch 64.800

Männer und 1.734 Frauen. 6.000 ehemalige Häftlinge starben in den

Wochen und Monaten nach der Befreiung an den unmittelbaren Folgen der

Zwangsarbeit und der Todesmärsche.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: