web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schloss Pöllau

bei Hartberg, August 2024

Die Marktgemeinde Pöllau mit knapp 6000 Einwohnern befindet sich im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark (Österreich). Sie ist der Hauptort des Naturparks Pöllauer Tal. Das ehemalige Stift Pöllau wird auch als Schloss Pöllau bezeichnet. Es geht auf eine Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert zurück. Darin befindet sich die Stifts- und Pfarrkirche St. Veit und echophysics, das Museums zur Geschichte der Physik.

Das weithin sichtbare Wahrzeichen des Pöllauer Tales ist die auf

Fernwirkung bedachte Kirche mit dem markanten Turm und der mächtigen

Kuppel. Mit Recht wird sie auch der „Steirische Petersdom“ genannt.

Schon die Größenordnung lässt erahnen, dass die Bedeutung weit über die

einer Pfarrkirche hinausgeht. Erst wenn man von oben vom Pöllauberg ins

Tal hinunter schaut, kann man den großzügigen Gebäudekomplex des

ehemaligen Stiftes Pöllau überblicken. Ohne das fast dreihundertjährige

Wirken der Augustiner Chorherren in Pöllau wäre diese Anlage in der

heutigen Form undenkbar. Untrennbar damit verbunden ist auch die

Entwicklung des Marktes und des gesamten Tales seit dem Mittelalter bis

in unsere Zeit. Das reizvolle Ensemble des ehemaligen Stiftes wird von

Einheimischen immer noch „Schloss“ genannt. Mit der prächtigen Kirche

zusammen erweckt es nun bei Kunstfreunden Bewunderung und Staunen, was

früher als Ausdruck inniger barocker Religiosität gedacht war. Einst

wie heute ist das ehemalige Stift aber auch geistiges und geistliches

Zentrum. Kunst und Geist sind hier in Pöllau mit der einzigartigen,

durch Menschenhand geschaffenen Kulturlandschaft eine besondere

Symbiose eingegangen.

RAIMUND OCHABAUER PLATZ

Raimund Ochabauer (1935-2009) war von 1975-2009 Pfarrer in Pöllau,

Ehrenbürger der sechs Gemeinden des Naturparks Pöllauer Tal und ab 1995

Obmann des Tourismusverbandes.

(Hannes Fladerer, Portrait Raimund Ochabauer, Bronzeguss, 2011/12)

Die Stifts- und Pfarrkirche St. Veit ist nicht nur der größte barocke

Kirchenbau der Steiermark, sondern auch der Schlüsselbau für den

oststeirischen Spätbarock. Sie wurde von 1701 bis 1709 von Joachim

Carlone erbaut und durch Mathias von Görz mit Fresken ausgestaltet. Die

Kirche ist dem Hl. Veit geweiht. Da der Grundriss der Kirche dem

Petersdom in Rom nachempfunden ist und auch ihre Kuppel an der

Petersdom erinnert, wird die Kirche als „Steirischer Petersdom“

bezeichnet. Seit 1990 ist sie Tochterkirche der Lateranbasilika.

Ausmaße der Stifts- und Pfarrkirche St. Veit

Gesamtlänge: 62,5 m

Breite im Querschiff: 37 m

Höhe im Hauptschiff: 21,4 m

Höhe in der Kuppel: 42 m

Höhe des Turmes: 53 m

Bemalte Decken- und Wandflächen: 9.120 m²

Anzahl der Altäre: 15

Anzahl der Fenster: 54 (ca. 400 m²)

Kuppeldurchmesser: 13 m

Kuppelgewölbe: 310 m²

Die Johannes-Nepomuk-Kapelle

links von der Kanzel war einst der Abgang in die Gruft der verstorbenen

Prälaten des Stiftes. Unter dem Fenster ist der farbig gestaltete

Grabstein des Propstes Michael Josef Maister (+1696) eingemauert. Dem

verdienten Initiator und Bauherren der neuen Stiftsanlage wurde damit

ein Denkmal gesetzt. Das Altarblatt von Joseph Adam von Mölckh zeigt

den Hl. Nepomuk, wie er gerade an Arme Almosen verteilt. Das Fresko an

der gegenüberliegenden Wand stellt die Gefangennahme des

„Brückenheiligen“ Nepomuk an der Moldaubrücke und sein Martyrium durch

Ertränken dar. Er wurde Opfer des Beichtgeheimnisses und erlitt 1393 zu

Prag unter König Wenzel von Böhmen den Märtyrertod.

In der Kreuzkapelle rechts von

der Kanzel finden wir zwei Werke von Martino Altomonte. Das große

Altarblatt, datiert 1725, ist eines seiner Meisterwerke und stellt

erschütternd realistisch den sterbenden Christus und unter dem Kreuz

die weinende Mutter Maria, Maria Magdalena und Johannes dar. Das

kleinere Bild darüber zeigt Christus am Ölberg, wie er von einem Engel

Tröstung empfängt. Die gotische Marienklage (Pieta) vor dem Altarblatt

stammt noch aus der alten mittelalterlichen Stiftskirche.

Der Kircheninnenraum verfügt neben dem Volksaltar und dem Hochaltar noch über 13 weitere Seitenaltäre.

Wie ein Fresko entsteht

Bei der Freskomalerei (italiensch: al fresco = ins Frische) werden die

in Kalkwasser angerührten Farben auf den frischen, feuchten Kalkputz

aufgetragen, wobei sie sich unlöslich mit dem Untergrund verbinden.

Beim Trocknen entsteht eine homogene Schicht mit den eingearbeiteten

Farbpigmenten. Diese Farbe kann nicht mehr abblättern. Die Technik ist

aber deshalb so schwierig, weil Putz und Farbe am selben Tag

aufgetragen werden müssen. Eine Korrektur ist nicht mehr möglich. Der

Auftrag des Putzes für den nächsten Tag muss vor allem sehr sorgfältig

gemacht werden. Die entstehenden „Stöße“ sind mitunter gut erkennbar.

Beliebt war die Freskomalerei schon in der Antike (z. B. in Pompeji).

Der bedeutendste Freskenzyklus ist der von Michelangelo in der

Sixtinischen Kapelle.

Foucault’sches Pendel - zu sehen in der Pfarrkirche Pöllau

Im Jahr 1851 führte Léon Foucault im Pantheon von Paris einen

spektakulären Versuch durch: Eine 28 kg schwere Messingkugel wurde an

einem 67 m langen Stahlseil aufgehängt und in Schwingung versetzt. Nach

einiger Zeit beobachtete man, dass sich die Schwingungsebene des

Pendels scheinbar verändert hatte. In Wirklichkeit hat sich aber die

Erde unter dem Pendel weitergedreht. Das war eines der ersten

Experimente, das einen direkten Nachweis für die Erddrehung lieferte.

Einen verkleinerten Nachbau dieses Experimentes können Sie hier

bestaunen!

Die Kanzel

Am Schalldeckel der holzgeschnitzten Kanzel ist der hochdramatische

Augenblick der Bekehrung von Saulus dargestellt. Auf dem Ritt nach

Damaskus wird der Christenverfolger vom himmlischen Licht geblendet,

stürzt vom Pferd und vernimmt den Ruf: „Saulus, Saulus, warum verfolgst

du mich?“ Er erkennt das Zeichen und wird zum Völkerapostel Paulus. An

der Brüstung der Kanzel sind vier allegorische Figuren: Glaube, Liebe,

Hoffnung, Standhaftigkeit. Sie symbolisieren jene Tugenden, die der

Prediger selbst besitzen und seinen Zuhörern vermitteln sollte. Die um

1775 entstandene Kanzel wird dem Bildhauer Jakob Peyer zugeschrieben.

Gliederung des Kirchenraumes - Die Gliederung und Ausschmückung des

Lang- und Querhauses geht in wesentlichen Zügen auf die Konzeption

Domenico Sciassias zurück.

Die in zwei Geschoßen eingebauten Fensterreihen und die acht Fenster

des hohen Kuppelunterbaues bewirken eine Lichtfülle, die den Innenraum

in seiner ganzen barocken Pracht erstrahlen lassen. Dieses Raumschema

mit der Verknüpfung von Langhaus und Zentralbau wurde schon hundert

Jahre vorher im Salzburger Dom vorgegeben. Die Wände des Langhauses

werden durch je drei Seitenkapellen und darüber liegenden Emporen

geöffnet. Die monumentalen Pfeiler zwischen den Rundbögen werden von

korinthischen Kapitellen gekrönt. Dies sind die einzigen

Stuckverzierungen in dieser Kirche. Die Brüstungen der seitlichen

Emporen und der über der Vorhalle gelegenen Orgelempore wölben sich in

feiner Schwingung nach vorne. Hier zeigt sich der Einfluss der Vorauer

Emporen des dort wirkenden Baumeisters Matthias Steinl. Sein Schüler

Remigius Horner wiederum wirkt federführend am Pöllauer Kirchenbau.

Der Rosenkranzaltar

Im nördlichen Halbrund des Querschiffes, vor dem Ausgang zur Sakristei,

befindet sich der Rosenkranzaltar. Das 1722 datierte Altarblatt wird

als eine der besten Arbeiten des Vorauer Stiftsmalers Johann C.

Hackhofer bezeichnet. Der Altaraufbau ist ein Werk von Remigius Horner.

Die Kolossalstatuen Josef, Elisabeth, Anna und Joachim stammen wie die

Figuren des Augustinusaltars vom Grazer Bildhauer Marx Schokotnigg.

Der Freskenschmuck - Das malerische Konzept des Matthias von Görz

Die Grundidee der gewaltigen „Gemäldesinfonie“ in der Pöllauer Kirche

ist kurz gesagt: „Durch das Erdenleben Gott entgegen“. Auf den Altären

finden wir die Heiligen im Lebenskampf und Martyrium. Auf den

Deckengewölben schweben sie dem Himmel zu. Nach dem Jüngsten Gericht,

das am Tonnengewölbe im Mittelpunkt steht, ziehen alle Auserwählten hin

zum Himmel, der in der Kuppelwölbung dargestellt wird. Mit den Engeln

finden sie dort ihre Seligkeit in der göttlichen Liebe und jubeln der

Heiligsten Dreifaltigkeit zu, die der Maler am höchsten Punkt, in der

Laterne der Kuppel platziert hat. Die Wurzeln und Quellen der

malerischen Ausgestaltung der Stiftskirche durch den heimischen Maler

Matthias von Görz sind bei den Meistern zu finden, die er bei seinen

Studien in Graz, Wien und Italien kennen gelernt hatte. Görz verwendete

viele Vorbilder, die er als Skizzen von seinen Studienreisen

mitbrachte, und versuchte sie in seinen monumentalen Freskengemälden zu

neuen Kompositionen zusammenzustellen.

Sein Auftraggeber Propst Ernest von Ortenhofen wird wohl gemeinsam mit

dem Künstler das Gesamtprogramm entworfen haben. Görz lernt über seinen

Grazer Lehrer Mathias Echter und dessen Feund Fischer von Erlach J. M.

Rottmayer kennen. Aus dessen Arbeiten an der Wiener Peterskirche

(1713/14) übernimmt Görz eine Reihe Figurengruppen, die er hier in

Pöllau „neu aufstellt“. Aus der Kirche S. Andrea della Valle in Rom

übernimmt Görz die Darstellung der vier Evangelisten (in den

Verschneidungen von Kuppel mit Lang-und Querhaus) fast „wörtlich“ und

nimmt von dort auch die Himmelfahrt Mariens zum Vorbild. Das gemalte

dritte Arkadengeschoß im Tonnengewölbe ist unverkennbar an Pozzos

Werk zu S. Ignazio in Rom orientiert. Die inhaltliche Einheit der

Deckengemälde im Tonnengewölbe, in der Kuppel und in den Wölbungen der

drei Konchen und deren meisterliche Ausführung durch Matthias von Görz

sind der wahre Schatz der Pöllauer Kirche.

Der Augustinusaltar

Im südlichen Abschluss des Querschiffes befindet sich der Altar des

Ordenspatrons der Chorherren. Das Altarblatt malte Mölckh 1778 und

zeigt den Hl. Augustinus in bischöflicher Kleidung an seinem

Schreibtisch. Aus seiner Schreibfeder zucken Blitze gegen die beiden

Irrlehrer Manichäus und Pelagius. Darüber ist die Heiligste

Dreifaltigkeit mit dem thronenden Gottvater, Christus mit dem Kreuz und

dem heiligen Geist in der Gestalt der Taube dargestellt. Wie schon im

Hochaltarraum setzt sich auch hier im Gewölbe die Heiligendarstellung

durch seine Himmelfahrt fort. Daneben wiederum vier Apostel in gemalten

Arkaden im Halbrund. Die mächtige Säulenkonstruktion der barocken

Altaraufbauten stammt aus der Kunsttischlerwerkstätte von Remigius

Horner.

Die Verschneidung von Lang- und Querhaus unter der Kuppel bildet mit

den drei im Halbrund kleeblattartig anschließenden, gerundeten

Altarräumen jenen zentralen Raum, der durch Lichtwirkung und Gestaltung

unweigerlich jeden Blick auf sich lenkt. Die hier in seltener

Vollkommenheit erreichten hochbarocken Stilformen finden in der

lichtdurchfluteten Kuppel sowohl architektonisch wie

malerisch-programmatisch ihren Höhepunkt: Matthias von Görz gestaltete

in der Kuppelwölbung den Himmel mit der Verehrung der heiligsten

Dreifaltigkeit in der Kuppellaterne und hat mit diesen Meisterwerken

hochbarocker Fresken, seinem Lebenswerk, in Pöllau ein Denkmal gesetzt.

Die Kuppel

Die Darstellungen im Tonnengewölbe streben der Kuppel als Mittelpunkt

und Höhepunkt zu. Sie symbolisiert mit einer Unzahl von Engeln, die in

konzentrischen Kreisen angeordnet sind, den Himmel. Die kleiner

werdenden Kreise und die helleren Farben verstärken den Eindruck der

unendlichen Weite. Teilweise spielen die himmlischen Gestalten

Musikinstrumente oder tragen heilige Geräte. Schließlich vollendet sich

das Geschehen im Anblick der Heiligsten Dreifaltigkeit in der Wölbung

der Kuppellaterne. Im Kuppelunterbau sind zwischen den Fenstern in

allegorischen Gestalten die Kardinaltugenden dargestellt, wie z. B.

Nächstenliebe, Hoffnung, Gerechtigkeit. Ein starkes Zeichen setzt der

Künstler mit den vier Evangelisten zwischen den Gewölbebögen des Lang-

und Querhauses. Auf ihnen ruht die Kuppel. Als Verkünder des Wort

Gottes bilden sie gleichsam das Fundament des Himmels.

Der Heilige Veit (Vitus)

Der Heilige lebte zur Zeit des Christenverfolgers Kaiser Diokletian und

starb um 304 n. Chr. Auf dem Hochaltarblatt von Mölckh erwartet Vitus

verklärt sein Martyrium - den Tod im Kessel mit siedendem Öl. Seine

christlichen Erzieher Modestus und Crescentia sind in Ketten gelegt.

Der Vater Veits, Hilas, bringt einem Götzenbildnis Opfer dar und

versucht seinen Sohn vom christlichen Glauben abzubringen, um sein

Leben zu retten. Hoch zu Ross erwartet Kaiser Diokletian die Exekution

des Heiligen. Der Hl. Veit ist Schutzpatron der Gastwirte, Bierbrauer,

Winzer und der Jugend. Er wurde gegen Krämpfe, Tollwut und Epilepsie

(„Veitstanz“) um Hilfe angerufen. Vitus als Kirchenpatron ist sehr

häufig in Rückzugsgebieten slawischer Bevölkerung zu finden, was auch

im Pöllauer Tal der Fall gewesen sein dürfte. Sein Haupt ist im

Veitsdom in Prag aufbewahrt. Gedenktagist der 15. Juni.

Der Hochaltar

Wie schon die Vorgängerkirche innerhalb der mittelalterlichen Burg ist

auch die Stiftskirche dem HI. Veit geweiht. Sein Martyrium zeigt das

Altarblatt von Josef Adam Ritter von Mölckh, das 1779 geschaffen wurde.

Die Darstellung setzt sich im Fresko an der Decke fort, das über dem

segnenden Papst die Himmelfahrt des Hl. Veit zeigt. Daneben sind

in gemalten Arkaden die vier Apostel Jakobus d. Ä., Petrus,

Andreas Johannes (von links) zu sehen. Die heutige Ausstattung

des Hochaltarraumes dürfte zu den letzten Arbeiten an der Kirche vor

der Stiftsaufhebung gehört haben. Die Aufbauten im Empire-Stil stammen

gar erst von 1804, ebenso die flankierenden Figuren der Märtyrer Johann

und Paul.

Über dem Ausgang zur Sakristei ist die gemalte Stiftschronik

beachtenswert. In der gegenüberliegenden Seitenwand befindet sich die

Grabplatte des Stifters und des Chorherrenstiftes Pöllau, Hans von

Neuberg (+1483) und seiner Schwester Elisabeth. Der neue Volksaltar

wurde nach einem Entwurf des Architekten Jörg Uitz vom einheimischen

Steinmetz Johann Schweighofer gefertigt und nach Beendigung der letzten

großen Renovierung 1990 geweiht.

Die Altaraufbauten

Die barocke Pracht der ehemaligen Stiftskirche ist vor allem der

Farbigkeit der bemalten Flächen zuzuschreiben. Im Gegensatz zu anderen

bekannten barocken Kirchen sind hier Vergoldungen sehr bescheiden

eingesetzt. Auf Stuck als Umrahmung von Bildmotiven wird überhaupt

verzichtet. Die Materialien der Mauerpfeiler im Langhaus und die

Altaraufbauten der Seitenaltäre scheinen sehr kostbar zu sein. Gleich

vorweg - Marmor wurde in dieser Kirche nicht verwendet. Wie der

Künstler Matthias von Görz den Raum mit der gemalten illusionistischen

Architektur erweitert, so sind auch die meisten „kostbaren“ Materialien

der Säulen, Gesimse, Platten und anderen Zierrats an den Seitenaltären

nur Illusion.

Die Altäre - mit Ausnahme des Hochaltars - gehen auf Entwürfe und

Arbeiten aus der Werkstätte des Kunsttischlers Remigius Horner zurück.

Die fein gearbeiteten Holzkonstruktionen mussten für die Bemalung durch

besonders sorgfältige Grundierung vorbereitet werden. Das Mittel zur

Grundierung ist eine Verbindung aus tierischem Leim und verschiedenen

Sorten Kreide, die in warmem Zustand mit weichem Pinsel in mehreren

Schichten aufgetragen wird. Jede Schichte wird nach dem Trocknen

geschliffen. Diese Technik hatte im 18. Jh. große Bedeutung.

Großen Eindruck hinterlässt die Farbigkeit der Pöllauer Kirche, die

durch rund 9.000 m² bemalter Flächen erreicht wird. In Konzeption und

Wirkung geht die Ausgestaltung der Kirche weit über die frühbarocke

Formensprache in Vorau und Mariazell hinaus. Während dort schwerer

Stuck ein wichtiges Schmuckelement ist, wird das Innere der Pöllauer

Kirche durch die Leichtigkeit der gemalten Architektur belebt.

Diese illusionistische Raumerweiterungsmalerei nach italienischen

Vorbildern wirkte beispielgebend für spätere Kirchenbauten.

Himmelfahrt des Hl. Veit. Deckenfresko über def Hochaltar.

Die Orgel von Johann Georg Mitterreither aus dem Jahre 1741, welche

über 24 klingende Register verfügt und in fast allen Teilen original

aus der Barockzeit erhalten ist, wurde 1989 von Helmut Allgäuer

restauriert und besitzt eine akustisch wunderbare barocke Klangfärbung.

Über dem Werk ist am Deckenfresko der singende König David abgebildet,

welcher im Kreise musizierender Engel Gott ein Loblied anstimmt.

Orgel und Orgelempore

Die 1739 von Georg Mitterreither erbaute Orgel ist nach der Renovierung

1988 wieder in fast allen Teilen im Original erhalten und ein

Klangdenkmal ersten Ranges. Unter Musikern und Sängern ist die

besondere akustische Qualität der Orgelempore bekannt. Die Beschallung

des doch sehr großen Kirchenraumes ist von hier aus optimal möglich -

ohne echoähnliche Überlagerungen.

Hinter der Orgel befindet sich das prächtige barocke Chorgestühl, das

Remigius Horner zugeschrieben wird. Im Sommer diente es einst den

Chorherren für das täglich mehrmalige Chorgebet. In einer gemalten

Kuppel über der Orgel sitzt der königliche Sänger David inmitten einer

Schar musizierender Engel. In einem Spruchband fordert er uns auf, Gott

in seinem Heiligtum zu loben.

Das Deckengemälde im Langhaus

Das Tonnengewölbe im Mittelschiff beeindruckt durch den fast nahtlosen

Übergang der Architektur zur Freskomalerei. Die gemalten Arkaden

erhöhen noch das Gewölbe, das sich förmlich in den freien Himmel

aufzulösen scheint. In den Arkaden die Kirchenväter als Verkünder des

über ihnen dargestellten Geschehens: Hieronimus und Augustinus im

Süden, dazwischen Isidor, Ambrosius und Gregor im Norden, dazwischen

Prosper. Im Deckenfresko selbst ist die belehrende Absicht des

Künstlers Matthias von Görz spürbar: Am Tag des Jüngsten Gerichts

werden die Verdammten in das höllische Verderben gestürzt, während die

Gerechten mit Maria und den Heiligen der Herrlichkeit des Himmels

entgegen sehen. In hellem Licht erstrahlt das Kreuz. Optisch wie

thematisch steht die Verehrung des apokalyptischen Lammes als Symbol

für Jesus Christus im Mittelpunkt. Unzählige Engelsfiguren nähern sich

in Form einer Monstranz dem Lamm. Im Halbkreis darunter angeordnet die

Gruppe der Heiligen aus dem Alten und Neuen Testament. Die Gottesmutter

Maria wird flankiert von Franz von Assisi, Dominikus und Johannes

Nepomuk.

Ohne besondere Gliederung sind die einzelnen Gruppen, zum Teil auf

Wolken schwebend, zu einem Gesamtkunstwerk komponiert. Es ist ein

Schau- und Suchbild für den barocken Gläubigen, gleichzeitig eine

Mahnung durch den Chor der Heiligen, im Erdenleben dafür Sorge zu

tragen, dass man im ewigen Leben dieser triumphierenden Kirche

angehören dürfe.

Die Fresken gelten als der große Schatz der Kirche. Ihr Maler, Mathias

von Görz, schuf hier sein größtes Meisterwerk, indem er ganz auf

Stuckdekorationen verzichtete und stattdessen die gesamten

Gewölbeflächen mit Freskenmalereien schmückte. Görz bediente sich

hierbei besonders stark der illusionistischen Architekturmalerei, ganz

nach italienischen Vorbildern, wodurch der große Innenraum eine noch

weitere Wirkung entfaltet. Mathias von Görz vertiefte sein Talent durch

Studien in Graz, Wien und Italien, wo er Skizzen von Freskenmalerei

anfertigte, die er von seinen Studienreisen mitbrachte und anschließend

versuchte, sie in seinen monumentalen Freskengemälden zu neuen

Kompositionen zusammenzustellen.

Die programmatischen Ausgestaltungen der Fresken der Kirche korrelieren

miteinander: Während in den Seitenkapellen und auf deren Altären die

Heiligen und Märtyrer in ihrem Leben bzw. Martyrium dargestellt sind,

schweben sie auf dem Deckengewölbe im Langhaus dem Himmel entgegen.

Nach dem Jüngsten Gericht, welches den Mittelpunkt des Tonnengewölbes

im Langhaus einnimmt, ziehen alle von Gott Auserwählten in der Kuppel

weiter nach oben in den Himmel, welcher in der Kuppelwölbung abgebildet

ist. Vereint mit den Scharen der Engel finden sie hier ihre Seligkeit

und jubeln der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zu, welche im höchsten

Punkt der Kuppel, in der Kuppellaterne, vom Kirchenboden aus kaum

sichtbar, platziert ist. Die Engel selbst sind in der Kuppelwölbung in

einer Unzahl in Form von konzentrischen Kreisen angeordnet, welche

immer weiter nach oben kreisen.

Die prunkvolle Mariensäule am Hauptplatz

Rathaus der Marktgemeinde Pöllau am Hauptplatz

Kriegerdenkmal im Innenhof vom Schlosshof

Innenhof vom Schlosshof mit Kriegerdenkmal

echophysics ist der Name eines Museums zur Geschichte der Physik, das

sich im Schloss Pöllau bei Hartberg in der Steiermark befindet. Der

Name ist ein Akronym aus European Center for the History of Physics

(Europäisches Zentrum für Physikgeschichte).

10.000 W Glühlampe, Osram

Spiegelgalvanometer, Siemens & Halske, Wien - Strommessgerät

Binantenelektrometer nach Dolezalek, Georg Bartels, Göttingen - Gerät sowohl für Spannungs- als auch Ladungsmessung

Spiegelgalvanometer, Siemens & Halske, Wien - Messgerät für ballistische Messungen

Radioaktivität und Elektrizität

Dass Anfang des 20. Jahrhunderts die Messung der Elektrizität zu der

Herausforderung dieses Fachgebietes der Physik wurde, ist bedingt durch

die Tatsache, dass der (Ende des 19. Jahrhunderts) entdeckte

radioaktive Zerfall mit der Emission von geladenen Teilchen einhergeht,

die in Materie ihrerseits neutrale Atome zu Ladungsträgern (Ionen)

machen, was wiederum zum (messbaren) Abfallen von vor- handenen

Spannungen führt. Als Maß der Intensität der Strahlung radioaktiver

Substanzen wurde daher in erster Linie die durch sie bewirkte

lonisation der Lufi herangezogen. Dabei handelt es sich praktisch stets

um die Messung eines schwachen elektrischen Stroms durch

galvanometrische (Ladung messende) oder elektrometrische (Strom

messende) Methoden.

Atmosphärische Elektrizität

Wurde die Stärke radioaktiver Präparate auf Grund ihrer ionisierenden

Wirkung bestimmt, so erwartete man umgekehrt von der Messung der

atmosphärischen Elektrizität einen Aufschluss über die Stärke und das

Auftreten einer noch unbekannten verursachenden Strahlung, von der man

annahm, dass sie von im Boden enthaltenen radioaktiven Substanzen

herrühren würde. Die atmosphärische Elektrizität war das

Forschungsgebiet von Viktor Franz Hess. Er bestimmte den Ionengehalt

der Atmosphäre unter verschiedenen Bedingungen. Er begann damit, die

Ionisation durch Gammastrahlung in Luft mit einem Radiumpräparat zu

messen. 1500 Milligramm Radium standen ihm zur Verfügung. Aus diesen

Messungen konnte er genau feststellen, wie die ionisierende Wirkung der

Gammastrahlung mit der Entfernung infolge der Absorption in der Luft

abnimmt. Diese Meßergebnisse würden dann später entscheidend für seine

Feststellung werden, dass die in großer Höhe beobachtete Ionisation

nicht von der radioaktiven Strahlung des Bodens herrühren kann.

Die Entdeckung der Kosmischen Strahlung

Hess deutete an, diese Kosmische Strahlung müsse ähnlich wie die

Strahlung radioaktiver Stoffe, aber von wesentlich grösserer

Durchdringungsstärke sein, da sie ja die ganze Atmosphäre zu

durchlaufen imstande sei. Tatsächlich entspricht die

Strahlungsabschirmung durch die Atmosphäre der einer Schicht aus Blei

von ein Meter Dicke, was mindestens zehn Mal die maximale Bleidicke

darstellt, welche von den härtesten Gammastrahlen noch durchdrungen

werden kann. Die Dimensionen der gegen diese kosmische „Höhenstrahlung"

benötigten Abschirmung würden so groß sein müssen, dass kaum andere als

die von der Natur gebauten Hindernisse diesen Bedingungen gerecht

werden könnten, so wie die Wassermassen der Meere, die Erdkruste und

die Atmosphäre selbst. So ist es auch zu dieser Verschiedenheit der

Standorte gekommen, an welchen solche Messungen ausgeführt wurden.

Wo hat man die kosmische Strahlung nicht gemessen? Einige merkwürdige

Beispiele: Sie wurde unter einem Haufen von Meersalz in den Salinen

gemessen, im Rohr einer Kanone mit sehr großem Kaliber - wo hinein man

nicht nur den Apparat, sondern auch den Beobachter bringen musste, in

den Katakomben von Paris, in Kohle-, Eisen- und Kupferbergwerken, in

Grotten, Gletscherspalten und auf den Gipfeln der höchsten Berge. Sie

wurde im Flugzeug, im Freiballon gemessen, aber auch auf dem Grund der

Seen, der Fjorde Norwegens, des Roten Meeres - in jeder Höhe oder Tiefe

und auf allen Breitengraden. Die Physiker mussten große Sportsleute

sein, Bergsteiger und Höhlenforscher zugleich; aber sie mussten auch

leichte und gut transportable Apparate bauen, die in niedrigen

Schächten oder in Schutzhütten im Hochgebirge aufgestellt werden

konnten. Weitere wichtige Höhenstrahlenforschungen wurden - etwa

zeitgleich zu Beginn der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts - von

Victor Franz Hess in der eigens am Hafelekar bei Innsbruck auf 2269 m

Seehöhe errichteten Messtation und von dem italienischen Physiker Bruno

Rossi in einer Holzhütte im Hochland von Asmara in Eritrea in über 2000

m Seehöhe durchgeführt. Hess: „Die Arbeiten auf dem Hafelekar kann ich

wohl zusammen mit jenen des Jahres 1912 - die zur Entwicklung dieser

neuen Strahlung geführt haben - als mein Lebenswerk bezeichnen."

Zeit und Strahlung - Was ist Zeit?

Zeit ist wahrgenommene - empfundene oder gemessene - Bewegung im Raum.

Bewegung findet in der Zeit statt, oder umgekehrt, vollkommener

Stillstand bedürfte der Zeit nicht.

Was hat Zeit mit der Strahlung zu tun?

Strahlung ist bewegte Energie. Strahlung kennt keinen Stillstand.

Strahlung kann man sich als eine ununterbrochene Raumerfüllung mit

Energiepaketen vorstellen. die sich von der Strahlungsquelle

unvorstellbar schnell in den umgebenden Raum ausbreiter: Lichtstrahlung

pflanzt sich im Vakuum mit der Grenzgeschwindigkeit unseres Universums

fort, mit Lichtgeschwindigkeit, das sind etwa 300.000 km pro Sektinde.

Strahlung braucht also Zeit um anzukommen. Das Sonnenlicht, das uns

blendet, hat sich vor etwa 8 Minuten an der Sonnenoberfläche auf den

Weg gemacht; wir sehen das Leuchten von Sternen, die so weit entfernt

von uns sind, dass wir nicht wissen, ob der Stern überhaupt noch

existiert oder wir nur mehr sein Leuchten aus vergangenen Jahrmillionen

sehen.

Um solche gigantische Reisezeiten des Lichtes auszudrücken, benutzen

wir die Bewegung der Lichtstrahlung im All: ein Lichtjahr ist die

Strecke oder Distanz, die das Licht in einem Kalenderjahr im Vakuum

zurücklegt. In einer Sekunde reist Licht ca. 300.000 km, in einem Jahr

ist die zurückgelegte Strecke bereits unvorstellbar groß, nämlich 365

(Tage) x 24 (Stunden) x 60 (Minuten) x 60 (Sekunden) x 300,000 km = ca.

9.500 Milliarden oder 9,5 Billionen Kilometer. Betrachten wir nun eine

mechanische Uhr. Die Unruh macht an einem Tag 691.200 Halbschwingungen.

Das ergibt in einem Jahr 252 Millionen und 288.000 Halbschwingungen.

Würde man den Unruh-Reifen (anstelle seiner schwingenden) in eine

rotierende Bewegung versetzen, so würde dieser in einem Jahr einen Weg

von 4.000 km zurücklegen. Feinstmechanik von Menschenhand: 4.000 km

Strecke, um ein Kalenderjahr Zeit irdisch zu messen. Lichtstrahlung im

Vakuum des Alls: 9.500 Milliarden km Strecke, um ein Kalenderjahr

kosmisch zu vermessen.

Bewegung trennt - Zeit verbindet

Turmuhren enthalten das wunderbar ausgeklügelte mechanische Gangwerk,

dessen komplizierte Bewegungsabläufe um einen Mittelpunkt unserem

alltäglichen Tun einst eine Regulierung vorgaben, die Turmuhr verband

die Einzelnen mit der Gemeinschaft in der er sie lebten. Die Moderne

Physik hat uns gezeigt, dass die Zeit die wundersame Dimension ist, die

uns Menschen über die Strahlung, sei es die Strahlung des Lichts oder

die Kosmische Strahlung, mit den unendlichen Weiten des Weltalls - dem

uns umgebenden Ganzen, das keinen Mittelpunkt vorgibt - verbindet.

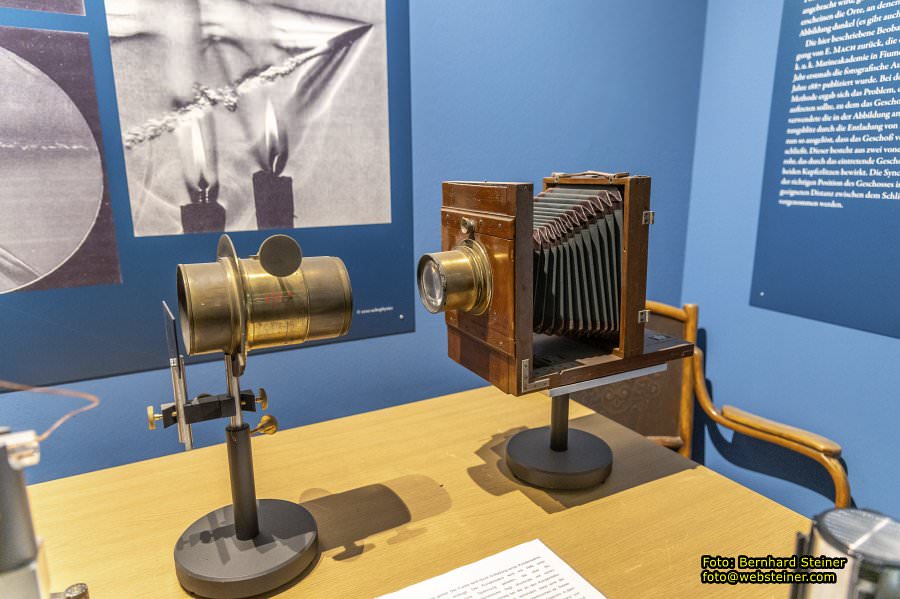

Fotografie von Geschossstoßwellen

Im Jahr 1886 gelang es Peter Salcher, Professor an der österreichischen

Marineakademie in Fiume (heute Rijeka) erstmals Stoßwellen eines

Gewehr-Geschosses fotografisch festzuhalten. Der von ihm verwendete

experimentelle Aufbau ist hier mit historischen Bauelementen

nachgebaut. Die optische Anordnung entspricht im Prinzip der eines

üblichen Projektors für Diapositive. Eine Lichtquelle (im vorliegenden

Fall eine Funkenstrecke) wird mit Hilfe einer ersten Linse (Kondensor)

in die Ebene einer zweiten Linse abgebildet. Mit dieser erfolgt dann

die Abbildung des unmittelbar nach (oder auch vor) der ersten Linse

positionierten, transparenten Gegenstands (einem Diapositiv oder im

vorliegenden Fall den Stoßwellen eines Geschosses). Abgebildet wird

hier auf eine Fotoplatte. Die vorangegangene Abbildung der Lichtquelle

mit der ersten Linse in die zweite ist lediglich dazu da, um die

Helligkeit des Bildes auf der Projektionsfläche zu erhöhen.

Man kann mit dieser Anordnung sehr einfach auch Orte der

Gegenstandsebene sichtbar machen, an denen nicht die Lichtabsorption

sondern die Dichte bzw. Brechzahl gegenüber der jeweiligen Umgebung

verändert ist, wie bei den Stoßwellen. Dazu wird ein Teil des

abbildenden Lichtbündels vor oder nach der zweiten Linse mit einem

Lineal oder einer gegenüber der optischen Achse versetzten Kreisblende

(Schlierenblende oder Schlieren-Diaphragma genannt) unsymmetrisch

abgedeckt. Die Orte, an denen die Brechzahl anders ist als an deren

jeweiliger Umgebung, erscheinen dann in der Abbildung gegenüber dem

Untergrund heller oder dunkler. Man erzeugt so genannte Schlierenbilder.

Das Problem bei diesem Versuch der fotografischen Erfassung von

Geschossstoßwellen besteht su zu dem Zeitpunkt aufleuchten muss, wenn

sich das Geschoss in der Gegenstandsebene vor der Kondensorlinse

befindet. Kurzzeitphysikalische Tricks mit elektronischen Schaltungen

waren damals noch nicht möglich. Salcher hat das Problem auf folgende

Weise gelöst. Der Funke wird durch Entladung eines Kondensators

(Leydener Flasche) erzeugt. Der Kondensator wird mit Hilfe einer

Influenzmaschine auf eine Spannung geladen, die über der

Durchschlagspannung der Funkenstrecke liegt (Kontrolle mit einem

elektrostatischen Voltmeter). Ein Durchschlag bei der an den

Kondensator angeschlossenen Funkenstrecke wird dadurch verhindert, dass

eine der beiden Zuleitungen durch einen geöffneten Schalter

unterbrochen ist. Dieser Schalter auch eine Erfindung Salchers -

besteht aus einem Glasrohr, in dem sich die beiden Enden der

unterbrochenen Leitung in einer Distanz von wenigen Millimetern

parallel zueinander gegenüberliegen. Das Glasrohr wird in die

Geschossbahn gebracht, mit seiner Achse senkrecht zu dieser. Die

Anordnung der beiden Drahtenden im Glasrohr ist so gemacht, dass sie

sich beim Zerschlagen des Glasrohrs durch das Geschoss berühren, der

Schalter also geschlossen wird und die Entladung des Kondensators über

die Funkenstrecke erfolgt. Die Geschossbahn wird so orientiert, dass

sie senkrecht zur optischen Achse der Abbildung in der Gegenstandsebene

vor der Kondensorlinse vorbei führt. Um diese Entladung zeitgerecht zu

zünden, muss die Entfernung zwischen dem Ort des Glasrohrs und der

optischen Achse nun so gewählt werden, dass der Funke genau dann

aufleuchtet, wenn sich das Geschoss vor der Kondensorlinse befindet,

also abgebildet wird. Die Zeit, die das Geschoss für den Weg zwischen

dem Glasrohr und der optischen Achse braucht, muss also gleich der

Zündverzugszeit bis zum Auftreten des Funkens sein. Der Schieber der

Kasette, in der sich die Fotoplatte befindet, wird kurz vor dem Schuss

geöffnet. Während der Zeit, in der die Kasette offen ist, wird der

Umgebungsraum abgedunkelt.

Kanalstrahlröhre, Geisslerröhe mit Uranglass, Anodenröhre mit rotem Strahl

Das Museum wurde am 29. Mai 2010 eröffnet. Die Ausstellung trägt das

Motto Strahlung – der ausgesetzte Mensch. Zu sehen sind historische

Instrumente und Versuchsanordnungen, mit denen ionisierende Strahlung

erforscht wurde. Zwei Schwerpunkte der Ausstellung sind historische

Apparate des Wiener Instituts für Radiumforschung sowie Leben und Werk

von Victor Franz Hess, Physik-Nobelpreisträger und Entdecker der

kosmischen Strahlung.

Glühlampe, 14000 Lumen, 2700 K, 240 Volt, Sockel E 40, 1000 Watt

Vom Lesestein zur Brille

Das Auge, unser wertvollstes Sinnesorgan, vermittelt uns die meisten

Erkenntnisse. Doch erwa 75% der Menschen sind fehlsichtig. Das macht

die Brille zu einem wichtigen Hilfsmittel. Sie verbessert nicht nur

unsere Lebensqualität, sondern ist ein kulturhistorisch bedeutsamer

Schritt, der die produktive Lebensphase von geistig und künstlerisch

tätigen Menschen zum Teil um Jahrzehnte verlängert. Griechische und

arabische Denker, später Praktiker in Klosterzellen prägten die erste

Geschichte der Brille. Der Lesestein, direkt auf die Schrift aufgelegt,

wurde um 1240 die Leschilfe für alterssichtige Mönche.

Die eigentliche Brille erfand man im 13. Jahrhundert in Norditalien.

Das Wort „Brille" ist von „Beryll" abgeleitet, ein Halbedelstein, der

neben Glas und Quarz als Material für Lesesteine diente. Zu Beginn gab

es nur Brillen mit Sammellinsen für alterssichtige und weitsichtige

Augen. Spätestens seit 1517 gibt es auch Zerstreuungslinsen für

kurzsichtige Augen. Die erste Bifokalbrille fertigte 1784 BENJAMIN

FRANKLIN (1706-1790). Im 17. Jahrhundert begann die wissenschaftliche

Behandlung brillenoptischer Fragen, doch erst das punktuell abbildende

Glas mit korrigiertem Astigmatismus schiefer Bündel, das MORITZ VON

ROHR (1868-1940) 1908 im Zeiss-Werk entwickelte, brachte den Durchbruch

zum mathematisch-optisch berechneten Brillenglas.

Brillenfassungen wurden zunächst aus Holz, dann aus Leder, Horn oder

Fischbein, später aus Metall und schließlich aus Azetat oder

Kunststoffen gefertigt. Ursprünglich wurde sie einfach von Hand

gehalten, in späterer Zeit auf die Nase geklemmt. Ohrenbügel, wie sie

heute üblich sind, kamen erst im 19. Jahrhundert auf. Lange diente die

Brille mehr als modisches Accessoire denn als Sehhilfe. sErst zu Beginn

des 20. Jahrhunderts wurde die Brille in der gesellschaftlichen

Wahrnehmung als medizinisches Hilfsmittel anerkannt, und sind spezielle

Brillen für Augen mit krankhaft herabgesetzter Sehschärfe serienmässig

hergestellt worden.

Filmkamera EUMIG C3 R

Objektiv Schneider Xenoplan 1:1,9/13 mm

Obj. Konverter Eumicron 0,5x, Sucher korr.

Obj. Konverter Eumakro 2x, Sucher korr.

Film 2x8 mm, Federwerk 8-32 Bilder/sec

Nachführ Belichtungsmesser, Bj. ca.1959

Ausziehbares Fernrohr

6 facher Auszug aus Pappe und Kleisterpapier, Leder und Holz. Repariert nach 1885.

Strahlengang mit 4 Linsen (nach Schyrle, 1645)

Aufrechtes Bild, Vergrößerung ca. 10 fach, Länge 55 cm, Ausgezogen 220 cm

Reisekamera - Klappkamera mit Balgenauszug

Plattengröße bis 13 x 18 cm, Objektiv Zeiss Protar 1:9, f = 25 cm, Baujahr cm 1900

Makro Objektiv Medical 100

Brennweite 100 mm, Öffnung 1:4, Abbildungsmaßstab 1:1 bis 1:15

Xenon Ringblitz für Schatten und Reflex freie Aufnahmen. Fa. YASHICA, Japan, ab ca. 1970

Kleinstkamera

PEDAL, St. Peter Optical Company < Made in occupied Japan > 1945

Detektivkamera, Objektiv f = 12mm 1:5,6, Verschluß: B - Offen, I - Moment, Film 25 mm Ø, 6 Bilder zu je 6mm Ø

Bolex H16 Reflex

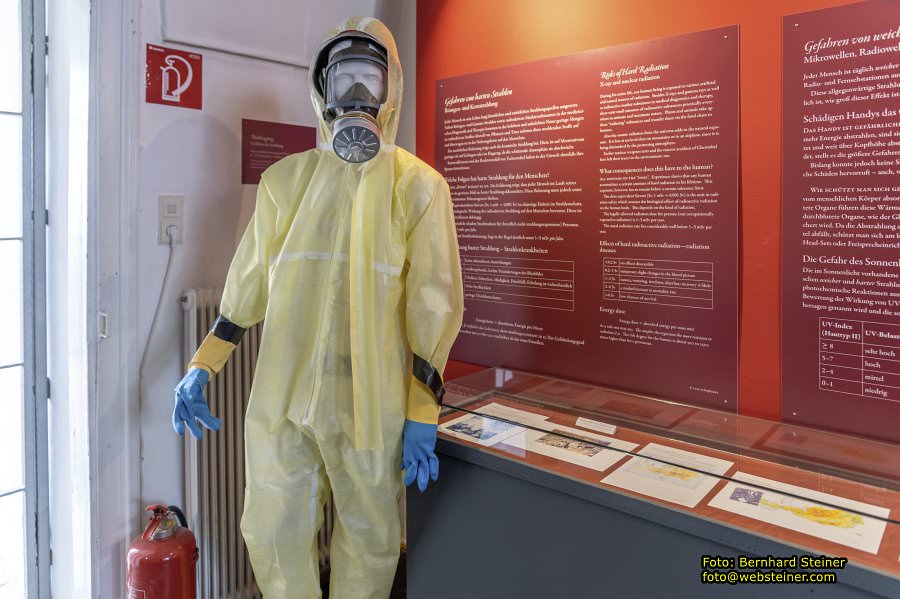

Gefahren von weichen Strahlen - Mikrowellen, Radiowellen, Radar und Infrarot

Jeder Mensch ist täglich weicher Strahlung, z. B. Radiowellen, die

Handys, Handymasten und Radio- und Fernsehstationen ausgesetzt. Diese

allgegenwärtige Strahlung übt zweifelsfrei einen Einfluss auf den

Menschen aus. Fraglich ist, wie groß dieser Effekt ist.

Schädigen Handys das Gehirn?

DAS HANDY IST GEFÄHRLICHER ALS DER HANDYMAST. Obwohl Handymasten

weitaus mehr Energie abstrahlen, sind sie ungefährlicher als die Handys

selbst, da sie horizontal gerichtet und weit über Kopfhöhe abstrahlen.

Da sich das Handy in unmittelbarer Körpernähe befindet, stellt es die

größere Gefahrenquelle dar. Bislang konnte jedoch keine Studie

nachweisen, dass Handystrahlung langfristig gesundheitliche Schäden

hervorruft - auch, weil es Mobilnetze noch nicht lange genug gibt.

WIE SCHÜTZT MAN SICH GEGEN WEICHE STRAHLUNG? Die weichen Strahlen

werden vom menschlichen Körper absorbiert und erwärmen das

wasserhaltige Gewebe. Gut durchblutete Organe führen diese Wärme über

die Blutzirkulation ab. Gefährdet sind hingegen wenig durchblutete

Organe, wie der Glaskörper des Auges, in denen die Hitze größtenteils

gespeichert wird. Da die Abstrahlung weicher Strahlen bereits nach

wenigen Metern auf ein Tausendstel abfällt, schützt man sich am besten

durch ausreichende Distanz zur Strahlungsquelle. Mit Head-Sets oder

Freisprecheinrichtungen kann man sich also vor Handystrahlung schützen.

Die Gefahr des Sonnenlichtes

Die im Sonnenlicht vorhandene (unsichtbare) Ultraviolett-Strahlung

bildet die Grenze zwischen weicher und harter Strahlung. Zusätzlich zu

Erwärmungseffekten kann UV-Strahlung photochemische Reaktionen auslösen

und zur Schädigung von Haut und Augen führen. Zur Bewertung der Wirkung

von UV-Strahlung dient der UV-Index (UVI), der häufig in

Wettervorhersagen genannt wird und die sonnenbrandwirksame solare

Bestrahlungsstärke angibt.

Der Schlosspark in Pöllau, im Hintergrund St. Veit

Der Schlosspark Pöllau war einst der Erholungsraum der Augustiner

Chorherren. Der blühende und grüne Schlosspark bietet viel Platz zum

Entspannen und ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Hier

befindet sich auch das Freiluftklassenzimmer, die Info-Station

Hirschbirn hirsch’n sowie eine Wurzelschaustation, an der man im Rahmen

einer Führung in die eindrucksvolle Welt des Pflanzenorgans „Wurzel“

eintauchen kann.

Auch heute noch lädt der Schlosspark zum Entspannen ein – fast das

ganze Jahr blühen hier die Blumen; der Gastgarten des Parkcafés mit dem

Kinderspielplatz ist hervorragend für ein gemütliches Verweilen

geeignet.

Einst als Erholungsraum der Augustiner Chorherren, diente der

Schlosspark im Naturpark Pöllauer Tal zur Entspannung und bot Platz für

allerlei Freizeitbeschäftigungen. Heute lädt der rund 40.000 m2 große

Schlosspark nach wie vor zum Entspannen ein und ist Ausgangspunkt für

Wanderungen im Naturpark. Fast das ganze Jahr blühen hier die Blumen

und der Kinderspielplatz gleich beim Gastgarten des Parkcafes ist

hervorragend für gemütliche Nachmittage geeignet.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: